2025/09/11

鬼月裡的思念:當悲傷是一種健康的愛

農曆七月到了,大家常說這是「鬼月」,一出門總會聽到各種提醒:晚上不要曬衣服,不要半夜吹口哨,千萬別隨便回頭……這些傳說雖然聽起來讓人發毛,但從心理師的角度來看,鬼月其實也有另一個溫柔的意義——它提醒我們,思念仍然存在,關係並沒有因死亡而終止。

有人問過我:「老師,我每到鬼月就特別想起過世的親人,這樣是不是不正常?」我總會微笑回答:「不但正常,還很珍貴。」因為 每一個鬼都代表一段思念的關係。當你在某個時刻突然想起他們,甚至落下眼淚,那其實是一種關係依舊持續的證明。

心理學裡談到悲傷(grief),我們常強調:悲傷不是一個需要被「治好」的病,而是一段需要被理解、陪伴的過程。當因思念親人而悲傷時,並不是因為自己不夠堅強,而是因為 這段關係一直存在,從未被忘懷遺忘。這份悲傷就像愛的另一種樣貌,提醒著我們:愛曾經在,現在依然在。

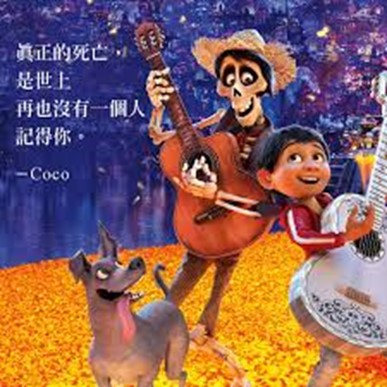

還記得皮克斯動畫《可可夜總會》(Coco)嗎?電影裡有一句讓人鼻酸的台詞:「即使肉身已經消失在這個世間,但沒有關係,只要有人記得你,你就會一直活著。」這句話其實完美說明了悲傷輔導的一個核心觀念:死亡並非關係的終點,而是關係以另一種形式繼續存在。我們的親人雖然肉身不在了,但在我們的記憶裡、在日常習慣裡、在某些熟悉的味道與旋律裡,他們依舊陪伴著我們。

舉個例子,有位來談的個案,每逢農曆七月都會在家裡多準備一道菜,那是父親最喜歡的紅燒肉。他說:「其實我也不是真的相信父親會回來吃,但做這道菜的時候,我就好像又和他坐在餐桌旁聊天了。」這就是關係延續的力量。這份「想像中的相聚」不僅不奇怪,反而是心理學所鼓勵的一種哀傷調適方式。

很多人以為,走出悲傷就是要「放下」。但其實,悲傷輔導有個新的觀點叫「持續連結」(continuing bonds)。意思是:我們不需要把過世的親人「放下」,而是學會用新的方式與他們相處。可能是透過回憶、透過照片、透過一個習慣性的動作,甚至在心裡和他們對話。這樣的連結,會讓人更有力量,而不是更軟弱。

所以,當鬼月提醒我們「好兄弟們都回來了」,換個角度想,這不只是禁忌和恐懼的月份,也是一個讓思念找到出口的機會。你可以在這段時間裡,允許自己更自在地去懷念:對著舊照片說一聲「我很想你」,寫下一封從未寄出的信,或只是靜靜地點一炷香,告訴他們你最近過得怎麼樣。

在專業上,我常提醒正經歷哀傷的人:悲傷本身是健康的,因為那代表愛還在延續。 若你能允許自己悲傷,代表你正在善待那段關係,也在善待自己。

當然,悲傷有時候會很痛,甚至讓人覺得喘不過氣。這時候,如果你願意和朋友聊聊、參加支持團體,或者尋求專業陪伴,都是讓悲傷更有出口的方式。因為悲傷就像水,堵住了會讓人窒息,但找到出口,就能流動,甚至滋養生命。

所以,下次當你聽到「鬼月要小心鬼」時,也許可以幽默地想:那些鬼其實不是要來嚇你,而是來提醒你,愛與思念從不曾離開。

鬼月並不是只有恐懼,也可以是一個和親人「重新相遇」的月份。讓我們把這份悲傷,看成是一種健康的愛,一種關係持續存在的證明。因為,真正的死亡,不是肉身的消失,而是沒有人再記得你。而只要我們仍在思念,那些愛,就會永遠活著。